Misa del día

de navidad

Misa del día

de navidad

Is 52,9-10

Heb 1,1-6

Jn 1,1-18

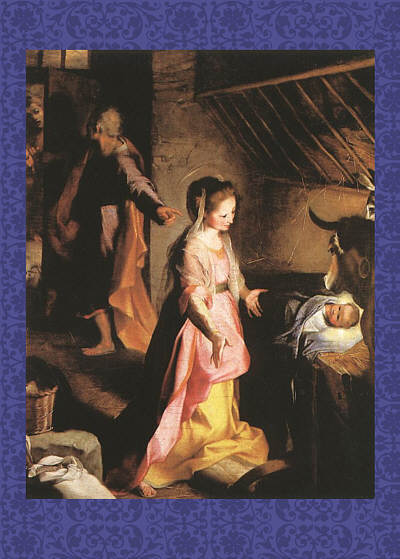

La misa de medianoche nos ha introducido en el misterio de la Navidad desde una perspectiva teológica de carácter narrativo: el nacimiento del Niño, las condiciones de pobreza del hecho, el canto de los ángeles, el anuncio a los pastores. La misa del día, en cambio, nos ayuda a meditar en la profundidad maravillosa del acontecimiento, a través de textos poéticos de grandísima belleza literaria y teológica. El gran tema de la liturgia de hoy es la manifestación de la salvación en Jesús. El Niño que ha nacido para el mundo es Dios mismo que ha empezado a habitar entre los hombres. La tienda del Exodo, que acompañó a Israel en el desierto, y el templo deseado por David como morada de Yahvéh, son ahora sustituidos por el cuerpo de Jesús de Nazaret, el "Enmanuel", "Dios-con-nosotros". "La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros" (Jn 1,14). Este recién nacido pobre, frágil, es la Palabra de Dios por excelencia. Para mostrar su dignidad, Juan se remonta solemnemente al inicio de todo: "En el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios... todo ha sido creado por medio de ella" (Jn 1,1).

La primera lectura (Is 52,7-10) es un himno que invita a cantar gozosamente porque el Señor reina, regresa a Sión y libera a Jerusalén. El mensajero, el evangelizador ya ha llegado a Jerusalén, se le ve correr hacia la ciudad y su voz se oye desde lejos. Es el ojo del poeta el que logra captar la belleza de aquellos pies ensangrentados y cansados que se encaminan hacia la ciudad santa: "Qué alegres son sobre los cerros los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva y anuncia la victoria, que dice a Sión: Ya reina tu Dios" (v. 7). El edicto proclamado por este heraldo de alegres noticias se sintetiza en tres palabras: "paz, bien, salvación". A ellas se agrega una frase fundamental: "Ya reina tu Dios". Un nuevo horizonte histórico se abre para la ciudad santa. En el momento más dramático de Jerusalén, cuando todavía el pueblo llora sobre las ruinas de la ciudad destruida por el poder de Babilonia, en medio de la miseria y de la desesperanza, el Señor decide extender su brazo para mostrar su fuerza, interviniendo en favor de su pueblo: "Estallen en gritos de alegría, ruinas de Jerusalén, porque el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor manifiesta su poder, a la vista de todas las naciones, y toda la tierra contemplará la victoria de nuestro Dios" (vv. 9-10).

La segunda lectura (Heb 1,1-6) constituye la solemne introducción a esa homilía de tono exhortativa que llamamos "la carta a los Hebreos". Con un vocabulario escogido y con un tono grandioso el autor se sitúa en la perspectiva de la historia de la salvación, en la que Dios ha hablado de muchas formas y muchas veces para salvar a los hombres, revelarles sus designios y comunicarles su vida. Dios Padre es el protagonista de todo este proceso salvífico en la historia. Pero junto a él está el Hijo de quien se afirma clara y rotundamente su procedencia de Dios y su igualdad con Dios. El Hijo ha estado presente al inicio en la obra de la creación. Como palabra creadora ha sido él el fundamento del origen del mundo (v. 2) y sigue siendo el fundamento de todas las cosas en el devenir de la historia como "resplandor de la gloria del Padre". El "sostiene todas las cosas con su palabra poderosa" (v. 3). Pero el Hijo está presente con toda su gloria sobre todo en el momento culminante de la salvación, cuando llegó a ser "en todo semejante a sus hermanos" (Heb 2,17). La entrada del Hijo en el mundo ha llevado a plenitud todo este desarrollo de comunicación y de revelación divina: "Ahora, en este momento final nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas" (v. 2). Es el Hijo la única y definitiva palabra del Padre, el verdadero centro de la creación y la plenitud de la historia. Las palabras de la carta a los Hebreos son una auténtica celebración de la encarnación y una invitación a a "escuchar" a Jesús, única y definitiva Palabra del Padre, convencidos de que los caminos de Dios y su voluntad no se deben buscar por otras vías, tales como revelaciones especiales o comunicaciones extraordinarias del cielo, "porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos los habló junto y de una vez en esa Palabra, y no tiene más que hablar...Oídle a él, porque ya no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar.. mira a mi Hijo.. pon los ojos sólo en él" (San Juan de la Cruz).

El evangelio (Jn

1,1-18) es el prólogo del cuarto evangelio: un poema a la Palabra de

Dios que orginariamente fue un himno cristiano de las primeras comunidades. Juan

inicia con las mismas palabras del primer libro de la Biblia: "en el

principio". Ciertamente quiere poner en relación el inicio absoluto de

todo con el misterio de Jesús de Nazaret, definitiva Palabra del Padre. Desde

el inicio el texto proclama la existencia de una persona divina, que es la

Palabra, igual a Dios mismo, que lo expresa y revela, que crea y que santifica

todo: "Al principio existía la Palabra. La Palabra estaba junto a Dios, y

la Palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho

por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir" (Jn 1,1-3).

Tanto el Antiguo Testamento como el evangelista Juan afirman la centralidad de

la Palabra en el proyecto creador de Dios. Dios ha creado todo por la Palabra.

Todo cuanto existe es palabra suya. Por eso para el creyente escuchar es una

forma de existir, es acoger la vida que siem pre nos viene donada por Dios. Esta

Palabra creadora se manfiestó, una y otra vez en la historia, a través de los

profetas, como palabra de vida y de salvación: "En ella estaba la vida y

la vida era la luz de los hombres" (Jn 1,4). La palabra es medio de

comunicación, es expresión del ser, condición del diálogo. Dios tiene una

palabra, una palabra de su misma condición divina con la cual ha creado todo

cuanto existe y ha llegado a los hombres comunicándoles su vida y su proyecto

de salvación.

pre nos viene donada por Dios. Esta

Palabra creadora se manfiestó, una y otra vez en la historia, a través de los

profetas, como palabra de vida y de salvación: "En ella estaba la vida y

la vida era la luz de los hombres" (Jn 1,4). La palabra es medio de

comunicación, es expresión del ser, condición del diálogo. Dios tiene una

palabra, una palabra de su misma condición divina con la cual ha creado todo

cuanto existe y ha llegado a los hombres comunicándoles su vida y su proyecto

de salvación.

El punto más alto del himno joánico se encuentra en el v. 14: "Y la Palabra se hizo carne y habitó (literalmente: "puso su tienda") entre nosotros". La Palabra creadora y omnipotente entra en la historia asumiendo la condición frágil y mortal de todo hombre. El término "palabra" traduce un término griego muy rico, logos, que puede significar también "proyecto, razón, sabiduría". Probablemente Juan alude al mismo tiempo a la palabra creadora del Génesis, a la sabiduría de los escritos sapienciales bíblicos, y a la razón del universo de la filosofía griega. El término "carne" (griego: sarx) evoca precisamente esa dimensión de caducidad y debilidad con la cual la Palabra se hace presente en el mundo. La afirmación de Juan resume magistralmente el misterio del Dios-con-nosotros, el camino histórico de Dios a través de Jesús de Nazaret. En Cristo se encuentra la razón del universo, la plenitud de cuanto existe, el sentido de la historia y la revelación de los caminos de Dios. Lo que es propio de todo hombre, ser "carne", se afirma ahora de la Palabra eterna y divina. Dios ha colocado su "tienda" en la historia de los hombres, en la debilidad de la carne de Jesús de Nazaret. El lugar privilegiado de la presencia divina no es ya la tienda del desierto (Ex 33,7-10; 40,35), ni el grandioso templo de Jerusalén (1Re 8,10), sino la existencia histórica y el triunfo pascual de Jesús. Con razón la comunidad cristiana puede decir de él, "hemos visto su gloria", la gloria de Dios que revela su poder salvador en favor de los hombres, "la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de la gracia de la verdad" (Jn 1,14).

El recién nacido de Belén es la Palabra, el Hijo de Dios, perfecta revelación del Padre. Es la gran paradoja del misterio de la Navidad: la Palabra de Dios se manifiesta hoy en un niño que no sabe hablar. Y sin embargo, Jesús de Nazaret, en su humanidad, nos revela a Dios infinitamente más que cualquier visión sobrenatural o discurso humano por profundo que sea. Dios se hace hombre y la navidad nos impone a todos una exigencia: hacernos también nosotros cada día más humanos, más respetuosos de la dignidad del hombre, porque sólo así seremos cada día más semejantes al Dios vivo que ha querido compartir nuestra condición.