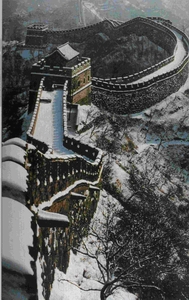

←白雪下的長城

(按圖放大)

←白雪下的長城

(按圖放大)

萬里長城

城牆這兩個字會令你想起甚麼呢?是萬里長城嗎?它是我國最有名的城牆,它始建於二千六百多年前的周朝末期,後經秦、漢、南北朝、隋、唐、金一明等各朝代所修葺和延長,使到今天的長城西至中國西北戈壁灘的嘉峪關,東至山海關,全長一萬二千七百多華里,經過河北、山東、河南、山西、湖南、湖北等十七個省和市。

長城,是我國古代一項極為雄偉的軍事防禦工程。是我國春秋戰國時期,各諸候國為了防禦,紛紛在邊界利用山嶺河川之險,修建連續不斷的城堡和長牆,這是我國長城的來源。直至公元前221年"秦王掃六合",建立了中國歷史上第一個大一統帝國,在秦國北部邊疆,西至臨洮,東至遼東,築了延袤萬餘里的長城,中國歷史上開始有了萬里長城之名。

長城的修建充份反映了,修建長城是一項規模宏大而又艱巨的工程。當時的國家和工程主持將領把長城當作強盛與威嚴的象徵,而不是臨時的防禦工事;勞作的兵士,民伕則把修建長城當作對祖國忠誠和自我力量的體現,決不因山險而荀

且。所以,長城象徵中華民族的堅毅、智慧與力量。

修城人力來自戌防的軍隊、徵調的民伕以及罰作苦役的犯人,動輒十數萬人,採用分段包乾的辦法。建築用木料、石料就地取材;明代的磚瓦、石灰或在當地燒製,或從遠處採運。然後用人工揹至山頂。修建時,先平基面,打好基礎;再砌兩側條石,中間填土、碎石,層層夯實;達到一定高度後,用磚鋪砌牆面、垛口;最後在牆上修建磚木結構的舖房、城樓等防禦設施。

長城具備一定的軍事效應,是不言而喻的。不過,修長城並非只意味眷無能的防守和怯弱。相反,許多時候反而是武功建樹之舉措。例如:漢武帝北驅匈奴,隋文帝破突厥,明太祖、明成祖進擊松遼漠北。所以,長城的功效更多是為了保障有一個安定的。

城牆的作用和轉變

中國古代的城牆,其最大作用是視作防禦敵人的國防工程,其另一個較次要的用途是要使來朝的人在未進城就先見到當時皇帝的威嚴,所以中國的城牆不得不費盡心機地在城牆上建立具有威儀十足的城樓,因而歷代遺留下來的城樓,都顯得其外貌都各有其莊嚴建建築形式,也可以說富於變化,並各有特點。

而北京前門的明清城牆遺址的箭樓,大有皇家的豪華氣派和威嚴。其實,作為一個城市最前線的建築物的城樓,自然是城市中最高的樓閣,它們往往成為城市的主要天際線,它不但先聲奪人地刻劃城市的輪廓,也是最先給人們留下強烈印象的建築物。與其說城樓是完全為軍事防護而設立的樓閣,不如說它是為增加整個城市的威嚴而建立的來得更恰當﹔所以它們在藝術的表現上,也是非凡的。

這麼多年來,建城牆的材料不斷改變。元朝之前城牆是用木建的,但由於攻城的火器越來越進步,漸漸便由木變為用較堅固和防火的材料──磚石。儘管材料和結構方法的改變,可是城牆和城樓依然是保持了中國具有的傳統風格,依然是那麼的雄偉和威嚴

城牆給人的感覺

登城用的慢道和踏道往往使城樓或是城牆的構圖產生了生動的感覺,這是因為穩如泰山的城牆和城樓的橫線條,隨著巧妙的構圖活躍了起來。城樓與慢道許多時候都作對稱的佈置,其目的便是為了立面上的要求。尤其當踏上巨大城樓的慢道上,看著兩邊一根根的漢白玉欄杆,頓然覺得它與灰色的牆身作出輕快的對比,使城樓的構圖不再是刻板而是越來越生動活潑。

總而言之,建在山嶺最高處的城牆,不但是把蜿蜒無盡山勢勾劃出長城又清晰又雄壯的輪廓,實也顯出中國古時建築的發達。同時在造型雄壯的烽火台、關城、台基之上,更有細緻的石刻。這正說明了中國在各個不同朝代,都有不同的雕刻藝術風格。

想看更多長城的資料嗎?

以下有一些好的網頁。