800x600 |

800x600 |1999年は激動の年でした。CyrixとCentaurの崩壊、RISE mP6の出現と衰退。そしてAMDのK6ファミリの

苦戦、K6-Ⅲの登場と失敗。そして待ち焦がれた最終兵器”K7”=AMD Athlonの投入。互換CPUにとって

非常に厳しい1年でした。そこで、現在の厳しい状況に至るまでの歴史を私の保有する歴代CPUのスペック

を中心に紹介します。入手次第増やしていく予定。??????????

x86互換?CPUの歴史(工事中) 2000/01/12設置

800x600 |

800x600 |

1999年は激動の年でした。CyrixとCentaurの崩壊、RISE mP6の出現と衰退。そしてAMDのK6ファミリの

苦戦、K6-Ⅲの登場と失敗。そして待ち焦がれた最終兵器”K7”=AMD Athlonの投入。互換CPUにとって

非常に厳しい1年でした。そこで、現在の厳しい状況に至るまでの歴史を私の保有する歴代CPUのスペック

を中心に紹介します。入手次第増やしていく予定。??????????

A M D Advanced Micro Devices

AMDはIntelに遅れること僅か1年1969年にカリフォルニアのシリコンバレーに設立されました。

会長は有名なジェリー・サンダースⅢ氏。

最初はIntel製CPUのセカンドソーサーとして活躍。その後Am386からはセカンドソースではなくなり互換CPU

路線を歩み続け現在に至ります。CPU事業の他にフラッシュメモリ、ネットワークIC事業を展開しています。

生産拠点はテキサス州オースチンにFab25、そして1999年11月に旧東独ドレスデンにFab30が完成しました。

ちなみに、Fab30の30とは1969年の創立から30年目という意味らしいです。

Am80286

セカンドソース品の為INTELの文字が印刷されている。

セカンドソース品の為INTELの文字が印刷されている。

左が88年第3週、右が87年第44週品?クロックは10MHz。EPSON製PC-286から取り出した物。

Am286はINTELの80286のセカンドソース品で80286と全く同じ構造です。

クロック周波数は8/10/12/16MHzでPGA、PLCCなどのパッケージがあります。

このAm80286は本家のINTELより大量に売れたらしく後のINTELとの裁判のきっかけとなりました。

Am386 セカンドソーサーから互換CPUベンダへ。

Am5x86 Socket3でPentium75並のパフォーマンス。

Am5x86-P75 AMD-X5-133ADZ 3.45V 9631EPB

Am5x86-P75 AMD-X5-133ADZ 3.45V 9631EPB

AMD-K5,Am5K86 初のPentium互換CPU。第5世代

AMD-K5-PR75ABR 9631EPM

AMD-K5-PR75ABR 9631EPM

史上初のPentium互換CPUとして登場しました。INTELとの長い裁判の結果、完全独自設計となりました。

Pentiumと完全互換ながら内部構造は全く異なり、内部でRISCライクな命令に変更するというPentiumPROに似た

先進的なアークテキチャを持っています。

AMD-K6 Socket7でPentiumPRO/Ⅱに肉迫する性能を実現

AMD-K6-233ANR 9806BPLW 3.2V品 0.35μm

AMD-K6-233ANR 9806BPLW 3.2V品 0.35μm

AMD-K6は初のSocket7互換CPUでMMX命令をサポートし、PentiumPROに匹敵する性能を持っていました。

K-6登場当時INTELはSocket7からSocket8/Slot1への移行の過渡期でSocket8/Slot1周辺のデバイスは高コスト

でした。そんな中、ローコストのSocket7でINTELの最新CPUにも劣らない性能を低価格で提供し絶大な支持を得

ました。恐らくK6がなければとっくにSocket7は死んでいたでしょう。AMDではこのK6以降Socket7/Super7は今

日まで脈々と続くことになります。

AMD-K6はNexGen社のNx686を元に開発されました。1996年、AMDはNx686を開発中のNexGen社を吸収合併

し開発中だったNx686はAMDの手でK6として改良されました。

パッケージ 321Pin CPGA Ceramic Pin Grid Array

動作クロック 166~300MHz

L1キャッシュ 64KB

L2キャッシュ 外部

実行ユニット 7

パイプライン段数 6段

トランジスタ数 880万

製造プロセス 0.35~0.25μm

ダイサイズ 162m㎡(0.35μm)~68m㎡(0.25μm)

Vcore 2.9/3.2V(0.35μm)2.2V(0.25μm)

AMD-K6-2 初の”3DNOW!テクノロジ”搭載CPU

AMD-K6-2/400AFQ 9903GPFW 26351CXTコア

AMD-K6-2/400AFQ 9903GPFW 26351CXTコア

以前に開発コードAMD-K6 3Dと呼ばれていたCPUです。特徴はK6に3DNOW!命令を追加、FSB100MHzの

Super7に対応(一部例外もあり)し、実行ユニットを改良したことです。

K6-2は安価で非常に高性能で、Intelと比較しても劣らない最新のアークテキチャ持っており、世界中の大手

PCベンダに採用され、ローエンド~ミドルエンドまでのPCにおいて大きくシェアを伸ばしました。「互換CPU」とい

うものを単なる旧式機のアップグレードというマイナーなジャンルからメジャーな存在に押し上げるという偉業を

成し遂げました。しかし、それが災いしたのかINTELの「Mendocino Celeron」の大攻勢に遭い手痛いダメージを

受けることとなってしまいました。

3DNOW!とSuper7というINTELではなく独自のアークテキチャを導入したことで互換プロセッサは新しい時代

に突入しました。

また、このK6-2は最高クロックが550MHzでありK6-Ⅲが実質的に450MHz止まりとなったことでK6-2+とともに

クロック的にはSuper7最速となりました。しかし、性能的にはK6-2/550MHzでもK6-Ⅲ/450MHzには到底かな

いません。

<改良点>

まず、3DNOW!テクノロジを搭載したことによってFPUの弱点が補われ、FPUを多用するアプリケーション、特

に3Dのゲームにおいてパフォーマンスが向上しました(ソフトウェア、ドライバ、API等が対応していればですが)。

開発コードAMD-K6 3Dの由来はここから来ていると思われます。なお「3DNOW!テクノロジ」はAMDが独自に

開発した命令ですが、他社にも3DNOW!テクノロジを採用しているCPUもあり、CentaurのWinchip2以降、Cyrix

の次期CPU、開発コードJoshuaなどがあります。

次にSuper7に対応しFSBが100MHzになりました。これによりCPUからの外部アクセスが高速になりました。

AMDによるとL2キャッシュのバンド幅が50%も向上したそうです。

Super7プラットフォームはAMDが提唱し、VIAなどのチップセットメーカー等とともに開発されたもので、Socket7

の上位互換となります。これ以降、Socket7/Super7はAMDがリードしていくこととなります。なお、300/333MHzの

一部と266MHzはFSB66MHz、333/380/475MHzはFSB95MHz、533MHzはなんと、97MHz!で厳密にはSuper7対

応ではありません。

さらに実行ユニットにも手が加えられており、K6ではIXとIYとMMXだったユニットをMMXと3DNOW!のユニット

を統合しレジスタXとレジスタYに統合しました。MMXのALUはXとYで個別になっていますが、MMXシフタとMMX

3DNOW!用乗算ユニットとMMXシフタがXとYで共有になっており、XとYの同時利用はできません。しかしながら

各演算ユニットは2段のパイプラインとなるため1クロックま待てば共有ユニットは使用できる(XとYで互い違いに

利用)のでMMXは同時2命令実行できるようになりました(エンハンスド・スーパースケーラMMX)。

また、K6-2には旧コアと高クロック対策の新コア(CXTコア26351)と500MHz以降?のさらに改良した低消費の

最新コアがあります。

パッケージ 321Pin CPGA

動作クロック 266~550MHz

L1キャッシュ 64KB

L2キャッシュ 外部

実行ユニット 7

パイプライン段数 7段

トランジスタ数 930万

製造プロセス 0.25μm

ダイサイズ 81m㎡(旧コア)

Vcore 2.2V 450と475MHzは2.4V

AMD-K6-Ⅲ ”打倒PentiumⅢ”を目指し誕生した不運の最強CPU

AMD-K6-Ⅲ/450AHX 9918DPCW 2.4V品 0.25μm

AMD-K6-Ⅲ/450AHX 9918DPCW 2.4V品 0.25μm

以前に開発コードAMD-K6 3D+と呼ばれていたCPUで、K6 2のコアにオンダイで256KBのフルスピードアクセ

スのL2キャッシュを持っており、K6-2とK6-Ⅲの関係はINTELの”Convington”と”Mendocino”の関係の関係とよ

く似ています。

さらにマザーボード上のキャッシュはL3キャッシュ”TriLevel Cache”として動作します。これによりCPUの実行ユニ

ットの構造はK6 2と同じながら、キャッシュが利いて同一クロックのK6 2に比べ体感速度がかなり分かり、フルス

+ピードのL2キャッシュの威力は絶大といえます。しかしながら発表から1年近くたっても未だにクロックが上がらな

いなど生産性は悪いようです。歩留まりが良いという話はあまり聞いたことがありません。

以前AMDのセミナーでK6-Ⅲ/450MHzとPentiumⅢ/500MHzのベンチマーク対決でZD社WinStone?や3DWinbench

を組み合わせたベンチマークで50MHz上のPentiumⅢを圧倒的な差で撃破したのには感激しました。しかし、K6-2

/450MHz対PentiumⅢ/500MHzではK6-2/450MHzのボロ負けでした。また、3DMARK99MAXではK6-2、K6-Ⅲとも

にPentiumⅢに対して大敗でした。

K6-Ⅲ/450AHX 2.4V品 9918DPCW K6-Ⅲ/450AFX 2.2V品 9944CPGW

K6-Ⅲは発売当初はVcoreは2.4Vでしたが、歩留まり改善の為コアを改良し0.18μになったとされ、Vcoreは

2.2Vになり消費電力が減り古いメインボードでレギュレータが焼ける等の事象が無くなったといわれています。

また、新Coreはクロックアップ耐性が向上したと思われます。しかし、このK6-Ⅲの2.2V品が製造されて間もな

くK6-Ⅲ自体が打ち止めになったため、短命に終わりました。

K6-Ⅲのコードネーム変遷

K6-3D+ → K6-3 → Sharptooth→ K6-3 → 製品名 K6-Ⅲ

発表直前までK6-3と呼ばれ、実際にES品にもK6-3と表記があったがマーケティング上PentiumⅢに正面から対抗

するためにK6-Ⅲに決定したと思われます(結果的には大敗だったが)。

パッケージ 321Pin CPGA

動作クロック 450~550MHz

L1キャッシュ 64KB

L2キャッシュ 128KB

実行ユニット 7

パイプライン段数 7段

製造プロセス 0.18μm

Vcore 2.2V 0.18μ/2.4V 0.25μm

AMD-K6-2+ 出現が遅すぎたコストパフォーマンス抜群のCPU。

K6-2+/500ACZ 0026MPM 2.0V

K6-2+は大容量のL2を搭載して歩留まりが上がらず値段が高いK6-ⅢのL2を半分の128KBに減らし高クロック

化と歩留まりの改善を目指したCPUです。しかし、思った以上に開発に手間取り、その間にAMD Athlonの成功

もあり、Super7自体の存在価値が低くなり(或いはSlot/SocketAの普及の妨げになるから?)、開発途上でK6-2+

はモバイル用に変更、製造プロセスも0.25μから0.18μ、Vcoreは1.4~2.0Vとなりました。発表までにモバイル専用

かデスクトップ用も用意されるかで二転三転し、結局登場する頃にはK6-Ⅲも引退し、Super7としてもモバイルく

らいしか用途が無くなってしまいました。

製品自体はモバイル向けながら従来のモバイルK6系であるK6-Pと同様CPGAパッケージなのでメインボードの電

圧やBIOSが対応していればデスクトップにも使用可能とです。またAthlonに搭載されている拡張3DNOW!DSP命令

のうち5命令が追加されました。PowerNOW!と呼ばれるモバイル向けの高度な省電力機能が搭載されています

(低省電力版のみ)。

パフォーマンス的にはやはりL2がK6-Ⅲの半分だけあってK6-2よりは相当高速と思われます。しかし当然K6-Ⅲ

には及びません。K6-2+とK6-Ⅲでは約100MHz相当の性能差があると言われています。(インプレスにベンチ結果あり)

動作クロックはK6-2+存在が明らかになった頃(99年夏~秋頃?)には「クロックレシオの規格を拡張して700MHz

以上の製品が投入される」、「将来的にFSB133に対応する」等という噂がマニア系の間で囁かれていたが、結局

K6-2と変わらない550MHz止まりとなってしまいました。しかし、K6-ⅢとともにSuper7最速CPUと言えるでしょう。

私自身が使用してみた結果、3Dのゲーム等をやらない限り充分使えるCPUだと思います。ただ販売価格が安

いとは言えDuronとあまり変わらない値段なのでコストパフォーマンス的には?です。どうしてもSocket7を使いたい

人でK6-2以下のCPUを使っている人には良い選択でしょう。

クロックアップ特性については結構良く、私はCore電圧0.1V増しで500MHz品が600MHzで安定して作動しました。

現在はヒートシンクを小型の物に変えたためCore電圧マイナス0.1Vの1.9Vで550MHzで常用しています。

パッケージ 321Pin CPGA

動作クロック 450~550MHz

L1キャッシュ 64KB

L2キャッシュ 128KB

実行ユニット 7

パイプライン段数 7段

製造プロセス 0.18μm

Vcore 2.0V

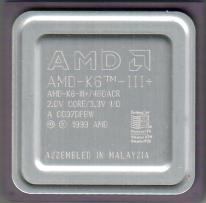

AMD-K6-Ⅲ+ Socket7史上最強最後のCPU

AMD-K6-Ⅲ+/450ACR 0037DPBW 2.0V

K6-Ⅲ+はK6-Ⅲを0.18μm化し、省電力化したモバイル向けCPUです。基本的にはK6-Ⅲと同じ構造

でオンダイのL2キャッシュは256KBですがK6-2+と同様3DNOW!に命令が追加されたほかPowerNOW!機

能を搭載しています。

ロードマップ上ではK6-2+と一緒に並んでいましたが途中からK6-Ⅲ+は消滅しました。一時はAMDの関係

者も「K6-Ⅲ+の計画は終わった」と言うような発言していたようですが結局製品化されました。

K6-2+と同様モバイル向けながらCPGAパッケージで提供されるため対応しているマザーボードに挿せば動

作します。周波数は450/475/500/550MHzが出荷されました。

クロックアップ特性については結構良く、私はCore電圧0.1V増しで450MHz品が600MHzで安定して作動しま

した。また、モバイル向けのCPUの為か定格動作では発熱が少なく、ヒートシンクのみのファンレスで運用さ

れている方もいるようです。

私が動作確認したM/B

パッケージ 321Pin CPGA

動作クロック 450~550MHz

L1キャッシュ 64KB

L2キャッシュ 256KB

実行ユニット 7

パイプライン段数 7段

製造プロセス 0.18μm

Vcore 2.0V

小生の浅い知識で書いていますので、推測や間違い、勘違いがあるかもしれませんがご了承ください。

文法的にもお見苦しいかもしれませんがあしからず。by 28号

2001/07/17更新